Classification

Famille des Malvaceae, sous-famille des Malvoideae, tribu des Malveae ; c’est la sous-famille de la guimauve, de la rose trémière, de l’hibiscus…

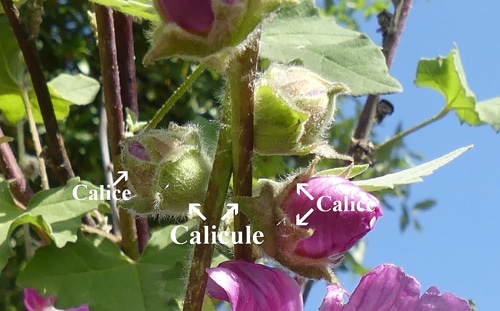

Carl von Linné (1707-1778) utilisait particulièrement les différences florales pour classifier les genres et les espèces, il distinguait les genres Malva et Lavatera, très proches, par la structure de leur calicule (ou épicalice, c’est un ensemble de bractées doublant le calice) : les 3 bractées (sorte de feuilles) du calicule des Malva sont libres, alors que celles des Lavatera sont en grande partie soudées ; à l’heure actuelle, l’étude de l’ADN est plus probant que les différences visibles à l’œil nu, et Malva et Lavatera se révèlent génétiquement semblables, d’où le regroupement dans le même genre des Malva proposé par le taxonomiste Martin Forbes Ray en 1998 ; toutefois, le botaniste allemand Freidrich Alefeld (1820-1872), spécialiste des Fabaceae et des Malvaceae, en son temps, avait déjà tenté de reclasser certaines lavatères dans les mauves, mais avec pas mal de réticences des autres botanistes.

Certaines guimauves (Althaea), dont le calicule ne comporte que 3 bractées, ont aussi été reclassées dans Malva ; la guimauve officinale, Althaea officinalis, ayant de 6 à 9 bractées, est restée dans son genre.

Les jardiniers, les pépiniéristes, et les responsables de jardins botaniques, ne sont pas très enclins à changer leurs étiquettes, c’est pourquoi lavatères et mauves sont souvent encore distincts.

Désormais, le genre Malva compterait 53 espèces (+ 9 hybrides naturels reconnus) alors qu’initialement il n’en comptait que 25 à 30 espèces, et 25 pour l’ex Lavatera.

Le genre est très proche des roses trémières, les Alcea, et des Malope : voir les différences principales d’autres genres à la fin des caractéristiques du fruit.

Origines

– Ces plantes accompagneraient les hommes depuis au moins 2,5 millions d’années. Des graines ont été trouvées dans des stations préhistoriques datées de 10 000 ans.

– Régions tempérées, subtropicales, et tropicales : Europe – Afrique du Nord – Asie, particulièrement en Inde et en Asie de l’Est (Chine). De nombreuses espèces européennes sont originaires des régions méditerranéennes.

Habitat

Zones rocheuses – friches – bordures de talus – champs – et même plages pour certaines… En effet, ce sont souvent des espèces rudérales, qui se développent sur des terrains perturbés.

Espèces thermophiles, elles apprécient le plein soleil, mais en climat méditerranéen elles tolèrent la mi-ombre.

Tous sols légers, bien drainés, voire secs. De nombreuses espèces sont neutrophiles, d’autres apprécient un peu de calcaire, ou des sols un peu acidifiés. Les sols trop riches favorisent le feuillage plus que la floraison.

Tolérance au gel de -7 à -15°C selon l’espèce. En dehors des régions méditerranéennes, certaines espèces doivent être cultivées en orangerie.

Noms

Dans la Rome antique, le nom Malva désignait, tout aussi bien, les mauves, les guimauves, ou les lavatères.

– Malva L.

Nom donné par Linné en 1753, du latin malva issu du grec ‘malakos’ signifiant ‘mou – amollir’ en référence à l’aspect des feuilles, mais surtout des qualités émollientes de certaines espèces ; certains auteurs pensent que le nom grec est issu d’une langue méditerranéenne pour désigner cette plante ; quoiqu’il en soit, le nom donna celui de la famille.

– Lavatera L.

Nom donné par Linné en 1753, qui reprit le nom Lavatera attribué par Tournefort (1656-1708) en hommage aux frères Lavater, oui mais lesquels ? Certains avancent, à tort, que ce serait en honneur aux frères Lavater, Diethelm et Johann Kaspar, nés au XVIIIe siècle, ce qui est impossible puisqu’ils n’étaient pas encore nés à l’époque de Tournefort, d’autres proposent, plus vraisemblablement, la famille Lavater : Heinrich Lavater (1560-1623) physicien, mathématicien, et médecin zurichois, opposant virulent des adeptes de Paracelse et de l’alchimie, et particulièrement, ses fils Johann Jacob (1594-1636) et Johann Heinrich (1611-1691), médecins, physiciens et naturalistes suisses, avec qui Tournefort aurait été ami.

– Changements de nom

Si certaines espèces de lavatères ont conservé leur nom d’espèce en changeant de genre, d’autres ont été nommées différemment, c’est par exemple le cas de la très connue mauve royale, Lavatera arborea qui est devenue Malva dendromorpha, ou de Lavatera maritima devenue Malva subovata (toutefois cette dernière pourrait être un hybride de Lavatera maritima x Lavatera acerifolia).

– Mallow de Malva en langue anglophone.

– 錦葵屬 nom de genre en chinois.

– Noms spécifiques populaires

. Mauves (sensu stricto) : sylvestris, mauve sylvestre signifiant lisière de bois, mais l’épithète est peu justifiée – moschata, mauve musquée pour l’odeur discrète des feuilles – alcea, mauve alcée, la plus grande des mauves, ressemblant, en ce sens, aux roses trémières – parviflora, mauve à petites fleurs – neglecta, mauve négligée, dans le sens de ‘sans intérêt’ en référence à sa petite taille (10 à 40 cm)…

. Lavatères : arborea ou dendromorpha, mauve arborescente – maritima, lavatère maritime, ou subovata mauve presque ovale en référence aux feuilles – olbia, mauve bienheureuse, prospère, en référence au nom de la colonie grecque fondée vers -325 dans la commune de Hyères dans le Var où elle est particulièrement présente, d’où son nom populaire mauve de Hyères – punctata, mauve ponctuée probablement en référence à ses veines – thuringiaca, mauve de Thuringe, originaire de cette région du centre de l’Allemagne – trimestris, ‘mature en 3 mois’ pour cette mauve annuelle.

. Autrefois, les Romains les appelaient omnimorbia – ‘(contre) toutes les maladies’, et particulièrement Malva sylvestris.

. Petit fromage, fromaget ou fromageon : ces noms populaires leur viennent de la forme ronde du fruit constitué de plusieurs portions.

. En Chine, Malva verticillata – Dong kui zi, 冬葵子, très connue pour ses qualités comestibles et médicinales, est ainsi nommée pour ses fleurs disposées en verticille à l’aisselle d’une feuille.

Elle est aussi connue sous le nom de ‘tournesol sauvage’ pour les mouvements de ses fleurs suivant le soleil, héliotropes (certains font mention plutôt de feuilles héliotropes ?). Cette caractéristique est aussi constatée pour différentes espèces de mauves.

– Mauve, la couleur

Le mot mauve (de Malva) est mentionné depuis 1611, mais il définit particulièrement la couleur de la mauve sylvestre, voire la mauve elle-même. Le mauve ne sera différencié de la couleur violette que vers la fin du XVIIIe siècle.

Caractéristiques

L’espèce type est la mauve commune, Malva sylvestris.

– Croissance rapide à très rapide. Longévité de la souche généralement de 2 à 3 ans, ne dépassant pas les 4 à 5 ans, mais elles se ressèment très facilement.

– Racine à pivot et racines latérales.

– Herbacées annuelles et bisannuelles, ou/et vivaces formant des sous-arbrisseaux jusqu’à 1,20 à 1,50 m, parfois même de 2 à 3 m pour certaines espèces de lavatères ; la souche est ligneuse, et donc une herbacée peut se comporter en vivace, ou l’inverse, selon les conditions de culture.

– Les tiges peuvent être dressées ou couchées, pubescentes (poilues) ou glabres.

– Feuilles

Les cotylédons (feuilles primordiales) ont une forme d’as de pique.

Feuillage duveteux, persistant, semi-persistant, ou caduc, selon la région et l’espèce.

Feuilles alternes, stipulées (appendices à la base), souvent longuement pétiolées (tiges), de 6 à 9 cm, simples ou palmées de 3 à 7 lobes, plus ou moins profondément selon l’espèce. Les feuilles montrent une certaine hétérophyllie, une polymorphie présentant deux formes différentes sur un même spécimen, arrondies et parfois oblongues, entières et lobées. Le limbe est irrégulièrement denté ou crénelé ; elles sont vertes à vert-gris (souvent chez les lavatères).

Les feuilles peuvent développer un léger parfum : citronné pour sylvestris, musqué pour moschata.

– Longue floraison abondante du printemps à l’été, ou jusqu’à l’automne, d’autres de l’été à l’automne, l’ex lavatère maritime peut parfois fleurir au milieu de l’hiver jusqu’à la fin du printemps.

Fleurs hermaphrodites (bisexuées), actinomorphes (en étoile), de forme arrondie. Les plus petites ne font que 1 à 1,5 cm ou 2 à 3 cm, mais en général de 5 à 10 cm.

Elles peuvent être solitaires à l’aisselle des feuilles des parties hautes des tiges, ou en grappes (inflorescences) axillaires, ou rarement terminales, en racème irrégulier ou en cyme (voir l’article Inflorescences). Elles sont portées par une petite tige (pédoncule pour les solitaires, pédicelle pour celles d’une inflorescence), elles peuvent aussi être sessiles (sans tige).

Pollinisation entomophile (insectes), et particulièrement les abeilles et les papillons. Certaines espèces s’autopollinisent, d’autres n’acceptent qu’une pollinisation croisée, en général, les étamines (mâle) sont fertiles avant la sortie des styles (femelle) afin d’éviter une autofécondation, c’est la protandrie.

. Calicule formé de 3 bractées libres pour les mauves, et soudées à la base pour les lavatères ; les bractées peuvent être larges ou lancéolées (critère d’identification). Les herbacées ont généralement un calicule plus petit que le calice, ou de taille équivalente, et celui des ligneuses peut être plus long. La taille, la texture, glabre ou pubescente, et la forme du calicule sont des critères d’identification. Il peut parfois persister (marcescent) jusqu’à maturité du fruit.

. Calice à 5 sépales libres mais soudés à la base, souvent assez larges ; il protège la base des pétales, et persiste jusqu’à maturité du fruit ; il peut, pour certaines espèces, être accrescent (la croissance se prolonge jusqu’à la maturité du fruit).

. Les 5 pétales sont libres mais soudés à la base, ils se chevauchent ou pas, ou sont effilés à la base, le sommet peut être échancré. À l’émergence du bouton floral, les pétales sont torsadés. Présence de nectaires sous la forme de poils à la base des pétales.

Chaque pétale est nettement marqué de 3 à 5 nervures (voire plus) pouvant être de couleur différente ou plus foncée.

Leur couleur varie du rose au mauve, mais il existe quelques fleurs blanches, et des bicolores, blanc rosé avec une base pourpre.

. Nombreuses étamines reliées de façon à former un tube. Le filet de chaque étamine soudé au tube staminal est libre sur sa partie haute. Le pollen est généralement blanchâtre, ou parfois rosâtre.

. Ovaire supère à plusieurs carpelles (loges), de 9 à 12, jusqu’à 20, disposés en anneau autour de l’axe central (verticillés) ; les styles (tiges reliant l’ovaire aux parties réceptrices de pollen, les stigmates), sont unis, mais ils finissent par se ramifier juste un peu au-dessus de l’extrémité du tube staminal, laissant libres les nombreux stigmates qui se développent alors comme un bouquet de feux d’artifice, on les dit décurrents. Chaque loge ne contient qu’un seul ovule. (voir l’article sur la Fleur)

– Fruits en capsules sèches de forme cylindrique comme un coussin plat, au centre duquel on distingue nettement le sommet du pistil (ensemble des loges) débarrassé de ses styles qui laissent ainsi visible un petit orifice.

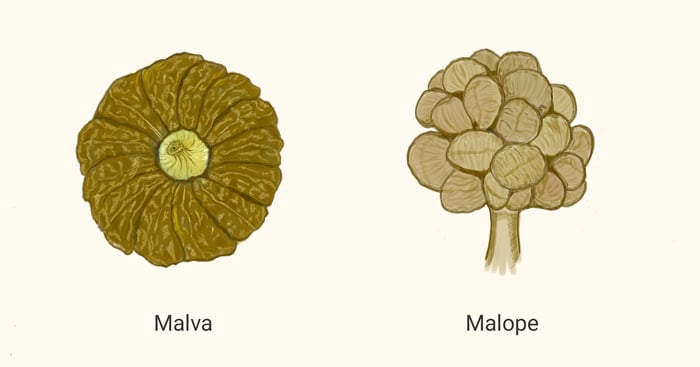

On dit le fruit schizocarpe, c’est-à-dire qu’il est constitué des différentes loges (ex carpelles) disposées en couronne, appelées alors méricarpes, ceux-ci ne contenant qu’un seul ovule, donc une seule graine, ils restent indéhiscents, pas d’ouverture ; ce sont des akènes : fruits secs indéhiscents dont la graine unique n’est pas soudée à son enveloppe, le péricarpe (parois de l’ovaire et de la loge).

Comme les fruits des abutilons, les méricarpes secs se séparent à maturité, mais ceux des mauves ne s’ouvrent pas.

Ils peuvent être lisses (particulièrement les lavatères) ou plus ou moins ridés, c’est un critère d’identification ; ils sont assez larges, et réniformes.

Ils sont dispersés par les animaux, et se ressèment facilement.

– Différences avec d’autres genres proches

. Les Alcea, les roses trémières, se distinguent par leur hauteur pouvant atteindre, pour les plus grandes, jusqu’à 3 m, voire plus. Comme les guimauves, elles présentent un calicule à 6 à 9 bractées. Leur grande différence vient de la forme des méricarpes une fois matures, qui sont plutôt plats, et comme bordés de deux ailes ; chaque méricarpe contenant un seul ovule est indéhiscent comme les mauves.

. Les Malope constituent un genre de 3 espèces aux fleurs rose très foncé à pourpre, ne dépassant pas 1,50 m ; leur calicule (comme les mauves) est constitué de 3 bractées, mais la différence vient du fruit dont les méricarpes sont regroupés en une forme globuleuse, et non pas en coussinet ; chaque méricarpe est lui-même globuleux, contenant un seul ovule il reste indéhiscent comme les mauves.

. Les Althaea, les guimauves, se distinguent par un calicule à 6 à 9 bractées soudées à la base.

. Les genres originaires d’Amérique du Nord, Sidalcea et Napaea, se distinguent généralement par l’absence de calicule.

. Les Abutilon et les Callianthe se distinguent par l’absence de calicule, ainsi que par leurs fruits déhiscents dont les loges contiennent plusieurs ovules.

. Les Hibiscus, le plus important genre de la sous-famille, a un calicule avec de nombreuses bractées libres, le fruit est une capsule sèche, longiforme, déhiscente, aux carpelles soudés, mais individualisés, portant 3 ovules chacun.

– Multiplication par graines, et aussi par boutures pour les arbustives.

– Ennemis : pucerons, cochenilles, virus, et champignons comme Puccinia malvacearum qui développe une rouille sur les feuilles. L’Altise des mauves, Podagrica fuscicornis, est un insecte coléoptère, phytophage, qui se nourrit des feuilles de malvacées, laissant des feuilles trouées, perturbant ainsi la photosynthèse ; c’est aussi le cas d’une petite mite Pexicopia malvella.

– De nombreux hybrides et cultivars.

Utilisations

– Médicinales

Leurs qualités médicinales digestives proviennent de leur mucilage (polysaccharide), une substance végétale qui gonfle au contact de l’eau, et devient collante.

La couleur mauve très fréquente de la fleur leur vient de la malvidine, un composé organique de la famille des anthocyanidols, découvert en 1915, c’est un des 6 principaux anthocyanes existants, aux effets anti-oxydants et anti-inflammatoires.

Le poète grec Hésiode (776 av. J.-C.) vantait déjà leurs qualités : « les sots ne savent pas quelle richesse se trouve dans la mauve et l’asphodèle… »

Hippocrate (460 av. J.-C.-377 av. J.-C.) l’aurait recommandé pour les digestions difficiles. Pline l’Ancien (23-79) et Dioscoride (40-90), aussi, y allaient de leurs conseils médicamenteux ; Pline l’Ancien les a largement décrits dans son ouvrage Historia Naturalis.

Dans les campagnes européennes proches de la méditerranée, Malva sylvestris faisait partie des médecines traditionnelles.

Autrefois vers les années 2014, en France, on cultivait la mauve sylvestre, particulièrement la variété glabra ; il existait une plantation de 55 à 60 hectares près de Valenciennes, mais aussi à Etrechy en Seine-et-Oise et dans l’Aisne. Ces plantations existent-elles toujours ? Un hectare produisait 500 à 600 kg de feuilles et de fleurs.

Largement utilisées en Chine depuis fort longtemps, particulièrement la mauve de Chine, Malva verticillata, pour les inflammations de la bouche et de la gorge, les inflammations cutanées, l’action antibactérienne.

– Alimentaire

Feuilles, fleurs et fruits sont comestibles. Les jeunes feuilles sont consommées cuites (crues, elles agressent l’estomac), ou réduites en poudre ; les fleurs et les jeunes feuilles servent d’épaississant, les pétales de fleurs sont consommés crus, ou en boissons, ils servent aussi de décoration pour les plats ; les fruits sont consommés frais, ils auraient un goût de noisette ou de cacahuète selon les palais.

. Autrefois, Malva sylvestris était consommée par les Grecs et les Romains parce que la racine apaisait la faim et la soif, ils vantaient, aussi, ses propriétés médicinales.

En Italie, les feuilles de Lavatera trimestris sont consommées cuites mélangées à de l’huile d’olive et du sel, ou réduites en poudre pour les soupes.

. En Turquie, Lavatera cretica est consommée comme légume.

. En Chine, on consomme l’espèce verticillata comme légume. Elle est riche en sels minéraux, en vitamines, en protéines, en fer et en calcium.

. Certaines espèces sont utilisées comme fourrage pour le bétail.

– Teinture

Durant l’Antiquité, la coloration mauve était obtenue à partir de sécrétions d’escargots de mer, on obtenait une teinture appelée pourpre tyrien (Tyr, ville du sud Liban). Il fallait 55 kg pour obtenir un gramme de pourpre pur, cette teinture coûtait alors beaucoup plus cher que l’or.

Autrefois, en France, on obtenait une teinture rose vif en faisant bouillir les feuilles et les fleurs de mauve, mais cette couleur infusée plus longtemps finissait par virer au jaune, en revanche cela devenait une teinture beaucoup plus stable.

Au XVIIIe siècle, cette couleur, comme le lilas et le violet, était obtenue à partir d’extrait de lichen, l’orseille, mais cela était coûteux.

C’est le père de la chimie industrielle, le britannique William Henry Perkin, qui a découvert accidentellement, en 1856 (alors qu’il n’était encore qu’un étudiant en chimie), la fabrication d’un colorant synthétique, la mauvéine, qui permit de colorer facilement en différentes teintes de violet la laine et la soie.

– Écologie

. Nourriture d’insectes, lieu de nidification, particulièrement pour de petits papillons, Carcharodus alceae et tripolinus, certains sphinx…

. Stabilise tous types de sols par leurs racines.

– Décoration

Les longs pistils, comme ceux d’autres fleurs, peuvent être vendus pour décorer des gâteaux, des bouquets, des bijoux, il en existe même fabriqués en métal !

Confection de bouquets : les fleurs coupées auraient une bonne tenue, mais je doute de la durée.

– Ornementale

À la fin de l’hiver, les rameaux des arbustives doivent être taillés sévèrement pour favoriser une abondante floraison, et une longévité de la plante.

Anecdotes

– Symbole de la ‘sympathie des cieux envers les créatures terrestres’ depuis que le philosophe et poète Épimédine de Crète (VIe siècle av. J.-C.), adepte du jeûne, se serait uniquement nourrit de mauves.

– Homère signale que « les Pythagoriciens en faisaient une plante symbolique et quasi-sacrée, en raison, de l’orientation de ses fleurs vers le soleil ».

– Il est raconté que les adeptes de Pythagore considéraient cette plante comme propre à modérer les passions, et à procurer la liberté de l’esprit. Les Grecs et les Romains la considéraient aussi comme une plante sacrée qui élève l’esprit.

– Emblème de la douceur, et d’une tendre disposition.

– En Chine, elle est associée au 3 juillet.

– Symbole d’ironie

La mauve peut aussi symboliser l’ironie, en référence aux écrits du poète de l’ancien Empire romain, Marcus Valerius Marutialis (40-104) qui aurait écrit : « Le thé extrait de la mauve a pour effet de restaurer la fatigue » ! Marutialis était en effet connu pour ses épigrammes, courtes pièces satiriques, et pour n’en citer qu’une : « Le livre que tu lis est de moi, Fidentinus ; Mais comme tu lis mal, il commence à être de toi. »

Mise à jour mai 2025.