À fleurs ou à bois, les cornouillers ne laissent jamais indifférents…

Classification

Le genre Cornus fait partie de la famille des Cornaceae ; selon les classifications, il compterait environ 50 espèces, voire plus ou moins, de nombreux hybrides, variétés et cultivars.

La famille des Cornaceae n’est toujours pas vraiment établie, et certains chercheurs l’ont d’ailleurs considérée comme une famille poubelle ! Selon les classifications en vigueur, certains genres ont été reclassés dans la proche famille des Nyssaceae (cas de l’étonnant arbre à mouchoirs, Davidia involucrata), le genre Aucuba, dont l’espèce japonica est prisée en France comme plante de haie, a rejoint la famille Garryaceae depuis 2009, certains botanistes ne reconnaissent dans la famille Cornaceae que les genres Cornus et Alangium…

En parcourant un site taïwanais sur le cornouiller japonais, j’ai pu lire à propos des classifications de cette famille : « …les taxonomistes ont des maux de tête, et proposent diverses théories pour argumenter les uns avec les autres…» ! Mais depuis peu, 2020/22, les choses semblent s’éclaircir avec de nouvelles classifications qui ne font toutefois pas encore l’unanimité, néanmoins la classification proposée par le botaniste américain Alan Weakley (et autres collaborateurs) semble justifiée et pertinente, c’est pourquoi elle est utilisée dans cet article reconnaissant 5 genres : Cornus – Swida – Benthamidia – Dendrobenthamia – Chamaepericlymenum ; certains de ces genres étaient toutefois déjà connus comme synonymes, sous-genres ou sections. À la fin de leurs ‘Caractéristiques’, vous trouverez un récapitulatif distinguant ces 5 genres.

Espèces les plus connues :

. Cornus : mas, officinalis, chinensis, sessilis.

. Swida : arbustes : alba, sericea, sanguinea… arbres : controversa, alternifolia, et macrophylla.

. Benthamidia : florida, subsp. urbiniana, nuttallii…

. Dendrobenthamia : capitata, kousa, hongkongensis…

. Chamaepericlymenum : canadensis et suecica (+ leur hybride).

Origines

Les 5 genres de l’ancien Cornus se répartissent principalement dans l’hémisphère Nord, et particulièrement au Nord-Est de l’Amérique du Nord et en Extrême-Orient. On trouve de très rares espèces dans les régions subtropicales et les montagnes tropicales.

Pour les plus connus :

– Europe/Asie/Russie

. Mas : Sud de l’Europe – Asie ; cette espèce est commune à l’Est de la France mais assez rare à l’Ouest.

. Sanguinea : Europe en grande partie, et Est de l’Asie.

. Alba : Russie européenne et Sibérie.

– Région boréale : suecica.

– Est de l’Asie

. Capitata : Est de l’Himalaya, du Népal à la Chine.

. Controversa : Sud-Est asiatique, et particulièrement Japon et Chine.

. Kousa : Est de l’Asie, Japon – Corée – Chine.

. Chinensis : Tibet, Inde, Chine.

. Officinalis : Chine et Corée.

– Amérique du Nord

. Florida : particulièrement à l’Est de l’Amérique du Nord ; Mexique avec la remarquable, mais rare, sous-espèce florida urbinania.

. Nuttallii : Ouest de l’Amérique du Nord (Pacifique).

. Sericea : Est de l’Amérique du Nord et particulièrement en Virginie ; sa version occidentale s’appelait stolonifera.

. Canadensis : Est de l’Amérique du Nord et Nord-Est de l’Asie.

Introductions

. Florida : vers 1730 en Europe, et particulièrement en Angleterre à Hoxton par le célèbre pépiniériste Thomas Fairchild (1667-1729).

. Capitata : en 1825 en Europe, du Népal à l’Angleterre.

. Kousa : en 1875 en Europe et aux USA.

. Officinalis aurait été introduite au Japon, vers 1720, à des fins médicinales, elle eut un réel succès, au point d’ailleurs d’être surnommée, à tort, cornouiller du Japon.

Noms

– Cornus L.

Ce nom donné par Linné en 1753 pourrait provenir du latin cornum issu du grec ‘kéras’ signifiant ‘corne, de texture calleuse’, en référence à la dureté du bois, mais d’après des écrits de 1961 du botaniste français, Paul-Victor Fournier, ce nom serait à rapprocher de cerasus, le cerisier, pour la ressemblance des fruits de certaines espèces (Cornus, Benthamidia), d’ailleurs, certaines espèces de Cornus (sens strict) sont surnommées ‘cornouillers à cerises’ (Fournier, auteur de ‘Les quatre flores de la France’, reste une référence pour de nombreux botanistes).

Traduction de Cornus en chinois : 山茱萸属 (shān zhū yú shǔ), en japonais : ミズキ属 (Mizuki zoku).

– Le nom Swida pourrait provenir du slave afin de désigner le cornouiller sanguin. Ce nom aurait été créé par le botaniste autrichien Maximilian Opiz, en 1838.

– Benthamia et Benthamidia

Le nom de genre Benthamia fut attribué, en 1833, aux cornouillers à bractées pétaloïdes, ‘cornouillers à fleurs’, par John Lindley en honneur au botaniste George Bentham. Ce nom de genre a été réattribué à des espèces d’orchidées, mais certains rares botanistes l’utilisent encore pour les cornouillers.

L’ancien genre de cornouillers Benthamia fut rebaptisé Benthamidia, en 1839, par le botaniste français Edouard Spach.

Le nom Dendrobenthamia, donné par le botaniste anglais John Hutchinson en 1942, souligne la différence entre les anciens Benthamia (cornouillers) des nouveaux (orchidées), dendro signifiant arbre, toutefois dans ce nouveau genre ne sont réunis que les cornouillers à fruit composé.

– Chamaepericlymenum nom créé en 1756 par le botaniste britannique John Hill ; ce nom vient du grec ‘kamai’ – à terre, nain, et de ‘periclumenum’ – baigné tout autour par les feuilles qui retiennent l’eau.

– Cynoxylon (bois de chien) fut attribué en 1838 par le botaniste américain Constantine Rafinesque ; on peut trouver ce nom comme synonyme de l’ex Benthamia, ou comme nom de section ou de sous-genre.

– Noms spécifiques et vernaculaires

. Mas signifie mâle : la botanique été longtemps réservée aux hommes, c’est pourquoi il n’est pas étonnant que l’espèce mas, signifiant mâle, ait été ainsi surnommée malgré ses fleurs hermaphrodites (bisexuées). Si on se rapproche des écrits de Théophraste (371-287 av. J.-C.), on peut y trouver une explication : en Europe, se développaient particulièrement deux espèces, Cornus mas et Cornus sanguinea ; le premier était considéré comme un cornouiller mâle et sanguinea comme la femelle, alors que ce sont deux espèces distinctes, mais il faut considérer leurs utilisations et leurs aspects : mas a un bois très dur et est associé à la guerre, il est très rustique, fleurissant dès la sortie de l’hiver, il peut être de grande hauteur, alors que sanguinea a un bois tendre, des rameaux rouges qui l’associe au sang, et il est beaucoup plus petit (ses fruits ne sont pas comestibles contrairement à mas) ; le bois du cornouiller sanguin est légèrement malodorant, ce qui valut à cet arbuste le nom de bois-puant ou bois-punaise.

L’espèce mas est aussi nommée cornier ou fuselier pour l’utilisation de son bois.

. Capitata pour ses inflorescences en capitule ; en chinois, elle est surnommée ‘fleur à quatre fleurs’ – Tou zhuang si zhao hua – 头状四照花, précisant la présence de ses 4 bractées décoratives.

. Controversa de controversus – tourné vers l’autre côté, pour ses branches se développant à l’horizontal ; d’ailleurs, en hébreu, il est connu sous le nom de Menorah qui signifie chandelier en référence au port de ses branches, c’est aussi la raison de ses noms anglophones, ‘lampstand tree’, et ‘wedding cake tree’, ‘arbre à gâteau de mariage’.

Son nom chinois est Deng tai shu – 灯台树, et son nom japonais mizuki – ミズキ signifiant ‘arbre à eau’ parce que, au début du printemps, beaucoup de sève s’écoule des branches cassées.

. Kousa prononcé kusa dérive d’un dialecte japonais de la région de Hakone où cette espèce est particulièrement représentée. Son nom populaire ヤマボウシ – yamabo(u)shi signifie ‘bonze dans la montagne’ ou ‘prêtre montagnard’ du fait que les fleurs regroupées rappellent la tête rasée d’un moine, et les bractées les entourant font penser à l’écharpe blanche portée par les moines-soldats du Temple du Mont Hieizan à Kyoto, certains identifient même un moine nommé Yamaboushi du temple Enrekiji. Cette espèce a pour synonyme l’épithète japonica.

Les espèces kousa et florida représentent les cornouillers aux plus belles fleurs, c’est pourquoi kousa est appelé ‘cornouiller à fleurs’ et florida ‘cornouiller à fleurs américain’, ou ‘de Floride’.

La variété Benthamidia kousa var. chinensis est couramment confondue avec Cornus chinensis (moins connu) dans les articles proposés sur le WEB.

. Sericea s’appelait auparavant stolonifera (alors qu’elle ne développe pas de stolons) ; il semblerait que, désormais, la sous-espèce se développant à l’est de l’Amérique du Nord se nomme sericea subsp. sericea, et celle à l’ouest sericea subsp. occidentalis.

Sericea signifie soyeux, il est d’ailleurs appelé populairement cornouiller soyeux, probablement pour le revers de ses feuilles très poilu.

. Alba signifie blanc, probablement en référence à ses petits fruits blancs.

– Autres noms populaires

. Cornouiller et cornel viennent de Cornus ; au Québec, c’est cournoyer.

. Cornaline de Cornus ; c’est le nom attribué aux espèces du genre Cornus (sens strict) , mas, officinalis…, et particulièrement à leurs fruits rouges, cerise cornaline, dont la couleur est similaire à la pierre précieuse, la cornaline.

. Dogwood littéralement ‘bois de chien’ est le nom anglophone désignant le cornouiller. Deux versions : ce nom viendrait du fait que l’écorce aurait permis de traiter la gale des chiens vers le XVIIe siècle ; une autre version propose ce nom comme étant dérivé de dagwood – poignard fabriqué avec son bois.

L’espèce capitata porte le nom evergreen dogwood rappelant ses feuilles persistantes ; controversa est surnommé giant dogwood pour sa taille élevée ; kousa tout simplement kousa dogwood ; quant à l’espèce macrophylla on la trouve sous le nom de ‘anemone dogwood’, pourquoi puisque rien n’évoque l’anémone ?

. Hartriegel est le nom allemand des cornouillers signifiant arbuste à bois dur.

. Certaines espèces sont appelées ‘arbres à fraises’ évoquant la ressemblance du fruit (polydrupe) avec une fraise, et afin de les distinguer, il est rajouté leur lieu d’origine : capitata, Himalayan strawberry tree – kousa, szechuan strawberry…

Ce surnom de ‘porteur de fraises’ aurait été donné par John Lindley dans sa forme latine ‘fragifera’ pour l’espèce capitata qui lui était alors inconnue.

. L’espèce sanguinea, qui produit des fruits ressemblant aux olives, est surnommée, en France, olivier de Normandie, où elle se développe à merveille.

Habitat

L’horticulteur américain Donald Wyman (1904-1993) aurait écrit : « Il existe un cornouiller pour presque toutes les régions des États-Unis, à l’exception des zones les plus chaudes et les plus sèches ».

Petites montagnes, forêts, prairies.

De soleil léger à mi-ombre, à ombre mais avec moins de fleurs. Une situation abritée du vent est préférée ; plusieurs espèces tolèrent bien la sécheresse (officinalis), mais plusieurs vivent à côté de ruisseaux, voire même sur des sols marécageux (certains cornouillers à bois). Bonne tolérance au gel de -15°C à -20°C, jusqu’à -25°C pour officinalis et alba.

Tous sols, de préférence riches, frais et bien drainés, généralement de neutres à acides, certains tolèrent légèrement le calcaire, les espèces mas et sanguinea sont les rares à vivre sur des sols calcaires.

Caractéristiques

Au vu des difficultés de classification, et des nombreux genres définissant le même genre Cornus, Linné n’a pas attribué d’espèce type pour ce genre, même si l’européen mas est souvent évoqué ; en revanche, il semblerait qu’au Japon et en Chine, l’espèce controversa est parfois considérée comme l’espèce type.

L’européen Cornus mas est proche de l’asiatique Cornus officinalis ; il peut aussi être facilement confondu avec l’européen sanguinea, mais heureusement l’apparence de leurs fruits est différente, celui de sanguinea étant toxique.

– Croissance lente (mas, kousa, florida) à assez rapide (officinalis, capitata, controversa).

Selon l’espèce, la longévité atteint 100 ans, parfois jusqu’à 300 ans (mas).

– Arbres, arbustes, arbrisseaux, et, plus rare, des herbacées vivaces

. Chamaepericlymenum : herbacées vivaces. Les espèces canadensis et suiceca, de 0,15 à 0,25 cm de hauteur, sont des arbrisseaux rampant à l’aide de rhizomes (racines charnues) d’où se développent des drageons.

. Cornus : arbustes buissonnants et petits arbres ne dépassant pas les 4 à 5 m ; certains évoquent des spécimens de 10 à 12 m pour l’espèce mas.

. Swida : majoritairement des arbustes, quelques arbres.

Les cornouillers dits ‘à bois’ sont des arbustes de taille modérée de 2 à 3 m, ne dépassant pas les 4 à 5 m ; ils développent des multi-tiges : alba – sanguinea – sericea…

Les arbres macrophylla et alternifolia dépassent rarement les 5 m, en revanche l’espèce controversa peut atteindre une dizaine de mètres. Ces arbres de taille modérée développent souvent des multi-troncs.

. Benthamidia et Dendrobenthamia

Les cornouillers dits ‘à fleurs’ sont des arbres de 6 à 8 m, et pour certains jusqu’à 12 (15) m dans leurs régions d’origines ; ils développent souvent de multi-troncs. Le port est dressé, érigé, mais certaines espèces, comme kousa, finissent par prendre un port étalé par leurs branches qui s’arquent.

– Écorce

L’écorce des ‘cornouillers à bois’ est particulièrement décorative, et pour exemples : rouge chez alba, les cultivars ‘Minbat’ (Baton rouge) et ‘Sibirica’ sont les plus flamboyants – du jaune au rouge, puis orange vif chez sanguinea, et particulièrement ses cultivars ‘Mindwinter Fire’ et Winter Flame’ – jaune vif pour le cultivar ‘Flaviramea’ de l’espèce sericea…

L’écorce des arbres peut aussi être décorative, c’est le cas de l’espèce kousa qui, avec l’âge, s’exfolie par petites plaques lui donnant un aspect moucheté, l’écorce de l’espèce florida est gris-beige et lisse devenant légèrement fissurée avec l’âge, celle de controversa est gris-beige et lisse, voire très légèrement fissurée, celles de mas et officinalis, du brun cannelle à orangée, s’exfolient, tout particulièrement celle d’officinalis avec une texture légèrement papyracée.

– La racine est généralement constituée de ramifications denses et superficielles, traçantes, certaines espèces développent aussi un pivot (mas, sanguinea), et d’autres développent des rhizomes.

– Selon l’espèce, il peut se développer des rejets à partir de la souche, ou à partir des tiges souterraines, des rhizomes qui développent des drageons que certains ont appelés, à tort, des stolons (tiges aériennes qui s’enracinent), toutefois une branche ou une tige, qui s’arque jusqu’au sol, pourra s’enraciner.

– Branches, tiges, rameaux

Les rameaux sont généralement opposés et pubescents (poilus). Les rameaux juvéniles arborent souvent une couleur rougeâtre, ceux de l’espèce mas sont quadrangulaires.

Les tiges des cornouillers à bois sont souvent très joliment colorés ; plusieurs prennent une teinte rouge attractive, et ce particulièrement quand ils sont exposés au soleil, cette couleur est due à un pigment, l’anthocyane.

Plusieurs cornouillers ont des branches étalées, mais les plus remarquables sont les espèces controversa et alternifolia par leur forme étagée caractéristique et très sculpturale ; en Asie, ils sont appelés ‘cornouiller des pagodes’.

– Feuilles

Les feuilles simples et entières, sont parcourues par 3 à 7 paires de nervures secondaires arquées, c’est une caractéristique commune à tous les cornouillers.

Leur taille de 5 à 15 cm peut atteindre jusqu’à 20 cm pour l’espèce macrophylla, d’où son nom.

Généralement, elles sont caduques, ou rarement persistantes en climat doux (capitata, hongkongensis…), des cultivars à feuilles persistantes ont été créés à partir d’espèces caduques.

Elles sont opposées, ou rarement alternées (l’américain alternifolia et l’asiatique controversa), ou rarement en verticilles (canadensis, suiceca), toutefois, ce verticille (feuilles insérées autour d’un axe) n’en a que l’apparence étant constitué de 2 grandes feuilles et 4 petites aux entrenœuds très courts les faisant apparaître sur le même niveau.

Elles sont plus ou moins longuement pétiolées (petites tiges) ou rarement sessiles (sans tige). L’apex est plus ou moins acuminé (sommet long et pointu), celui de chinensis est particulièrement long.

Le bord du limbe des feuilles peut être lisse, ou légèrement denté, ou ondulé. Le limbe peut être glabre ou plus ou moins pubescent, c’est un critère d’identification, par exemple, Cornus mas est pubescent au revers des feuilles, et particulièrement à l’aisselle des nervures.

Vertes, elles offrent souvent de magnifiques couleurs d’automne, rouge pourpre pour mas, pourpres à rouge écarlate pour kousa, rouge écarlate à rouge orangé pour florida, jaunes ou pourpres pour controversa, pourpre foncé ou brun orangé pour capitata et sanguinea qui porte bien son nom…

Si vous hésitez sur l’identification d’un cornouiller, déchirez délicatement une feuille transversalement, si des filaments blanchâtres apparaissent reliant les parties au niveau des nervures, il s’agit bien d’un cornouiller. Ce filament est composé en fait de plusieurs filaments torsadés, à base de lignine qui a pour but d’offrir à la feuille une certaine élasticité tout en assurant une résistance et une imperméabilité. La majorité des végétaux produit de la lignine mais peu ont des feuilles aux filaments torsadés (des ressorts). La lignine est un polymère (macromolécules), c’est un des constituants du bois.

– Floraison

La maturité sexuelle peut n’intervenir que vers l’âge de 10 à 20 ans à partir d’un semis, c’est pourquoi la greffe et le bouturage sont souvent pratiqués, toutefois un arbuste greffé fleurira dès sa deuxième année mais ne produira de fruit qu’à 4 ou 5 ans.

Les fleurs se développent avant les feuilles dès la fin de l’hiver pour les cornouillers précoces, avec et/ou après pour les autres. La floraison se déroule à des périodes différentes selon les espèces, ce qui permet d’avoir un jardin fleuri de février à juillet :

. Fin de l’hiver, février à mars (mas, officinalis).

. Début du printemps, mars, pour les cornouillers à bois.

. Du milieu du printemps, avril mai, et parfois jusqu’au début de l’été (florida, controversa).

. Fin du printemps jusqu’au début de l’été, mai à juillet (capitata, kousa). Au Japon, l’apparition des fleurs de kousa à partir de la mi-juin annonçait autrefois le coup d’envoi de la plantation de riz.

. Début d’été (macrophylla).

Certaines espèces exhalent un léger parfum (mas, officinalis…), ce n’est pas le cas pour les cornouillers à fleurs. La pollinisation est assurée par les insectes (entomophile) ; certains cornouillers peuvent s’autoféconder mais la pollinisation croisée, plus féconde, est préférable, et pratiquée par la plupart des espèces.

> Inflorescence

Les fleurs sont regroupées en inflorescence (grappe de fleurs) généralement terminale, ou rarement axillaire (Cornus sens strict) ; elle porte de 20 à 40 fleurs, et jusqu’à 50 à 100 fleurs pour certaines espèces.

Les pédicelles (petites tiges qui soutiennent les fleurs) des Cornus et des Swida peuvent arborer de vives couleurs, contrastant avec le bouquet de petites fleurs souvent blanchâtres.

L’architecture de l’inflorescence est différente selon le genre :

. Cornus en ombelle : tous les pédicelles de tailles différentes sont reliés à un même point de l’axe central, formant une inflorescence en partie sphérique ou en bouquet, soutenue par un involucre (ensemble de bractées : sorte de feuilles) de taille et de couleur insignifiantes, souvent caduc à l’éclosion des pétales. Les inflorescences sont généralement axillaires, regroupées, ou par paire opposée.

. Swida en corymbe : contrairement à l’ombelle, les pédicelles d’un corymbe ne sont pas reliés à un même point, mais leurs tailles différentes les portent sur un même plan. L’inflorescence terminale est un corymbe de cymes, non protégé par des bractées.

Cyme : le rameau floral se termine par une fleur, en-dessous de cette fleur, une ou des ramifications secondaires peuvent se développer, c’est un développement sympodial (par bourgeons axillaires).

. Benthamidia, Dendrobenthamia, et Chamaepericlymenum, en capitule de cyme.

Capitule : les petites fleurs sessiles (sans pied) sont portées par un réceptacle.

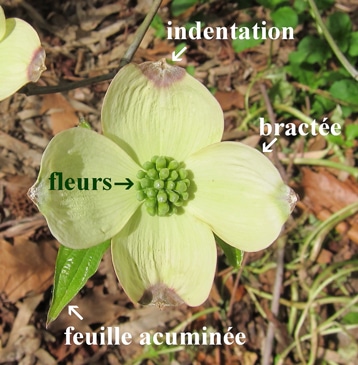

L’inflorescence terminale est protégée par un involucre, une collerette de bractées remarquables ressemblant à des pétales, on les dit pétaloïdes.

Généralement au nombre de 4, certaines espèces, comme nuttalii, peuvent produire 6 à 8 bractées. De grandes tailles, de 4 à 12 cm, et jusqu’à 20 cm pour nuttallii, les bractées de controversa ne sont pas très grandes mais surtout effilées très délicatement. Leur forme peut être ovale (florida) ou allongée (kousa).

Les bractées sont souvent de couleur blanche à blanc-crème, ou blanc rosé, ou jaunâtre, il existe toutefois des variétés à bractées roses à rose foncé (florida), surtout chez les cultivars (créés par l’homme), il en existe même un bicolore, blanc et rose, pour le Cornus Hongkongensis ‘Parc de Haute Bretagne’.

La pointe de la bractée (l’apex) peut être nettement acuminée (kousa), ou tronquée, échancrée, formant une indentation (brun rougeâtre pour florida), c’est d’ailleurs ce qui distingue ces deux espèces de cornouillers à fleurs . L’indentation provient du rattachement du sommet par paire de bractées au début de la floraison, la couleur et l’empreinte sont particulièrement marquées sur les deux bractées supérieures ; les bractées de la sous-espèce florida ‘urbiniana’ restent attachées (récurvées) par leurs sommets, offrant un aspect très décoratif, certains y voient des lanternes chinoises.

> Fleur

Tous les Cornus se retrouvent sur une même architecture de la fleur.

La fleur actinomorphe (en étoile) est généralement hermaphrodite, rarement unisexuée, dioïque chez la rare espèce africaine, Cornus volkensii ; elle est petite et assez insignifiante, hormis celle, vivement colorée, des espèces mas et officinalis.

. Calice tubulaire à 4 lobes, parfois très réduit ou absent.

. Corolle aux 4 pétales libres, ou absents, souvent de couleur blanchâtre ou jaunâtre, ou jaune verdâtre, voire jaune vif pour mas et officinalis.

. 4 étamines libres et saillantes, en quinconce avec les pétales.

. Présence d’un disque nectarifère intrastaminal en forme d’anneau (de coussin) plus ou moins charnu.

. Ovaire infère constitué généralement de 2 (4) carpelles unis mais cloisonnés, au style surmonté d’un stigmate un peu épais, obtus, comme tronqué.

– Fruits

Comme beaucoup d’arbres, les cornouillers ne fructifient pas abondamment chaque année, c’est la fructification par alternance.

La fructification de l’été à l’automne dépend de la date de floraison.

Le fruit se développe en une drupe pédicellée (Cornus et Swida), ou sessile (Benthamidia et Chamaepericlymenum), ou en poly-drupe (Dendrobenthamia), elle est alors pédonculée (par la petite tige de l’inflorescence).

Drupe : n.f, du latin drupa – ‘olive mûre’. Fruit indéhiscent, charnu ou coriace, à noyau contenant généralement une seule graine, l’amande. Certaines plantes développent des poly-drupes, chaque élément se nomme alors drupéole, dans le cas des Dendrobenthamia, ces drupéoles sont soudées (syncarpe), libres chez Benthamidia.

De moins d’1 cm jusqu’à 2 cm, de formes et de couleurs variées, elles peuvent être en forme d’olive chez les Cornus et les Benthamidia, charnues et sphériques chez les dendrobenthamia, en petites perles chez Swida, en perles aplaties chez Chamaepericlymenum.

Le fruit est climactérique, c’est-à-dire qu’il continue sa maturation après avoir été cueilli.

– Graines oléagineuses, soit minuscules, solitaire ou plusieurs (2) dans les petits fruits ronds, soit à gros noyau solitaire dans les fruits oblongs.

Dissémination zoochore, les oiseaux apprécient leurs fruits sucrés, les mammifères aussi.

Un semis ne lève souvent qu’après 8 à 10 mois, voire jusqu’à 18 mois, ceci s’explique par la pulpe, qui l’entoure, contenant des inhibiteurs de germination. Enfouies dans la terre, elles peuvent garder un pouvoir de germination d’au moins 10 ans.

– Hybrides et cultivars

. Hybrides naturels :

Canadensis x suecica : unalaschkensis, la fleur de cet hybride présente des pétales blanchâtres à l’apex violacé, et des anthères, un disque, et un style violet foncé ; c’est vraiment le mariage entre ces deux espèces : canadensis aux pétales et aux organes sexuels blanchâtres ou au pistil et disque violacés, et suiceca tout violacé.

Capitata s’hybride avec kousa et elliptica.

Nuttallii x florida : ascona.

. Cultivars :

Florida x kousa : Cornus x rutgersensis ; les cultivars de la série ‘Stellar Pink’, créée par Elwin Orton de l’Université de Rutgers dans le New Jersey, sont issus de cette hybridation, ils fleurissent abondamment, sont résistants aux maladies, et ne produisent généralement pas de fruit.

Les cultivars des cornouillers à bois sont particulièrement flamboyants, ils habillent et réchauffent le jardin durant l’hiver.

Parmi les arbres, s’il fallait n’en citer qu’un, ce serait Cornus controversa ‘Variegata’, plus petit que l’espèce botanique, de 6 à 8 m pour un étalement de 4 m, au feuillage vert panaché de blanc-crème. Ce cultivar aurait été produit par les pépinières Veitch en Angleterre, et le pépiniériste René Barbier l’aurait introduit à Orléans vers 1896, probablement dans l’entreprise familiale.

– Multiplication par semis ; on privilégie le bouturage ou le marcottage pour les cornouillers à bois, et le greffage pour ceux à fleurs.

– Ennemis

Cochenilles – oïdium – anthracnose dû au champignon Discula destructiva (les hybrides et cultivars de kousa y résistent mieux) – galles dues aux cécidomyies, petits moucherons – pucerons.

Récapitulatif des caractéristiques des 5 genres de l’ex Cornus

– Cornus (sens strict) : 4 (6) espèces connues sous le nom de cornouillers à cerises – cornus cherries. Arbustes et petits arbres, inflorescence en ombelle axillaire, entourée par de petites bractées de couleur insignifiante, caduques à l’éclosion des petites fleurs précoces, jaune pâle à jaune vif, avant les feuilles, aux fruits oblongs (id olive) devenant rouges. Espèces : mas, officinalis, chinensis, sessilis.

– Swida : (20) 30 espèces, arbustes buissonnants, cornouillers à bois, mais aussi des petits arbres. Les fleurs blanc crème sont regroupées en corymbe terminale de cymes, sans bractées ; les petits fruits ronds sont bleus ou blancs. Les arbres controversa et alternifolia se distinguent par des feuilles alternes. Espèces : alba, sericea, sanguinea… controversa, alternifolia, macrophylla…

– Benthamidia (ex Benthamia) : 7 à 17 espèces d’arbres à grandes bractées décoratives généralement blanches, mais aussi roses à rouges, inflorescence en cyme terminale formant un capitule, aux fruits roses à rouges, rarement jaune orangé.

Certains botanistes divisent le genre Benthamidia en 2 groupes :

. Benthamidia : espèces à fruits oblongs regroupés mais non fusionnés. Espèces : florida, subsp. urbiniana, nuttallii…

. Dendrobenthamia : espèces d’Asie orientale à fruits sphériques regroupés et fusionnés (syncarpe). Espèces : capitata, kousa, hongkongensis…

– Chamaepericlymenum : 2 (3) espèces naines rhizomateuses, inflorescence terminale aux grandes bractées blanches entourant une cyme en capitule, aux petits fruits ronds et applatis, regroupés mais non fusionnés, devenant rouges. Espèces : canadensis et suecica (+ leur hybride).

Utilisations

– Bois dur et très résistant, remarquable par sa couleur claire ; ses qualités sont souvent comparées à celles du bois de l’if (Taxus).

Meubles – outils agricoles – échasses – rayons de roue – engrenages – bobines – navettes de tisserand – pics pour brochettes…

Dans l’Antiquité, on confectionnait des flèches, des lances et des javelots avec le bois de l’espèce mas. Utilisé dès le VIIe siècle avant J.-C. par les Grecs, il était associé à la guerre pour son utilisation par les soldats, d’ailleurs en latin, cornus désigne un javelot.

Les bergers italiens de la région de Maremme en faisaient leur bâton.

Autrefois, on utilisait les tiges des cornouillers à bois dans la vannerie.

Chauffage et charbon de bois.

Commercialement, on trouve le bois de l’espèce controversa sous le nom de ‘satin walnut’ car il est semblable au bois du noyer. Normalement, le socle des chaussures en bois japonaises (geta) sont en bois de paulownia, mais parfois, le bois de controversa est utilisé ; il est, avec le bois d’érable, apprécié pour la fabrication des poupées ‘kokeshi’, et particulièrement dans certaines régions japonaises (Tohoku, Miyagi), d’ailleurs des forêts artificielles auraient été plantées pour cet usage.

– Autres

Teinture rouge avec les racines de florida.

Colorant rouge avec les fruits de mas utilisé pour obtenir la couleur rouge des fez byzantins (couvre-chef), certains pensent que le nom de ce couvre-chef est en rapport avec la ville de Fès où était produite la teinture, mais cela semble peu probable, ce cornouiller ne se développant pas spontanément dans cette région, en revanche il est présent en Turquie.

Les noyaux chauffés de l’espèce mas gardent bien la chaleur et dégagent un agréable parfum, ils trouvent leur utilisation comme bouillotte sèche, tout comme les noyaux de cerises.

En Autriche, on fabriquait des colliers avec ses noyaux.

Les Amérindiens fumaient l’écorce de amomum mélangée avec du tabac et de la busserole.

Les fruits de certaines espèces fournissent de l’huile industrielle, c’est le cas de sanguinea dont on tirait de l’huile d’éclairage et du savon, cette huile pouvait même être utilisée en alimentaire, comme huile de friture ou dans des soupes, mais elle est réputée pour être peu goûteuse.

– Alimentaire

Les fruits de certaines espèces sont comestibles, mais ils peuvent être acides, et d’ailleurs au Japon, dans certaines régions, le cornouiller japonais, Cornus officinalis, est appelé waranbenakase signifiant ‘faire pleurer un enfant’ !

Les fruits de l’espèce mas sont nommés cornouilles ou cornes, mais dans certaines régions françaises on les trouve sous le nom familier de ‘couilles de Suisse’, allez savoir pourquoi ?

Les fruits de sanguinea ne sont pas comestibles, et leur ingestion en grandes quantités peut déclencher des gastro-entérites.

Les fruits comestibles sont préparés en confiture, en gelée, en spiritueux, et parfois en vin ; ceux de mas pourraient être mangés crus mais bien mûrs car moins acides, ou séchés. Ils sont riches en vitamines A et C, et surtout en minéraux.

Il est déconseillé de manger trop de cornouilles car ces fruits, fortement utilisés en médecine, détiennent un certain pouvoir toxique.

Autrefois en Autriche, à Vienne, on pilait les noyaux des fruits de l’espèce mas pour parfumer le café. Ils peuvent d’ailleurs être utilisés comme succédané de café.

– Écologie

Plante mellifère. Le nectar de l’espèce mas est une nourriture précoce pour les abeilles.

Les feuilles sont consommées par les cerfs et les lièvres, les graines sont une nourriture principale pour toutes sortes d’oiseaux, et les fruits sont appréciés par les mammifères, particulièrement par les singes et les ours en Chine et au Japon.

Habitat pour plusieurs papillons.

Plusieurs espèces peuvent être plantées pour lutter contre l’érosion des sols.

– Cosmétique

En Amérique centrale, les feuilles de excelsa étaient utilisées comme shampooing.

L’extrait de fruits des espèces officinalis et mas rentre dans la composition de crème nettoyante pour le visage et le corps, comme sérum anti-âge…

– Médicinales

Utilisations particulièrement avec l’écorce, les fleurs ou les fruits de Cornus mas et officinalis : fièvre – diarrhée – ulcère… L’espèce florida serait un substitut de quinine.

Au Moyen-Âge, le cornouiller mas était cultivé dans les monastères pour ses vertus médicinales. Les fruits de Cornus mas sont riches en vitamine C, et permettent de lutter contre les rhumes et les grippes. Hildegarde de Bingen (1098-1179) faisait l’éloge de cette espèce : «…il purge et réconforte l’estomac, que l’on soit malade ou bien portant… Il est utile à la santé de l’homme…». En revanche, elle portait peu de crédit à l’espèce sanguinea : «Il n’a que peu d’utilité pour l’homme, car il ne le fait pas grandir, ne lui apporte ni force ni aliment. Il n’est pas utile non plus pour la médecine».

Les Indiens d’Amérique se servaient de l’espèce florida contre le paludisme.

En pharmacopée chinoise, le feuillage de controversa permet d’apaiser les inflammations et les douleurs. L’espèce officinalis est utilisée depuis fort longtemps, elle permet de nombreuses médications, et particulièrement elle tonifie le foie et le rein, aide à la circulation du sang, au drainage… Les graines sont souvent présentées sèches, comme les baies de goji, elles sont très utilisées en phytothérapie.

– Ornementales

En isolé – en haie brise-vent – en massif – en arbres de rue…

Tous les cornouillers sont ornementaux, ils offrent un joli spectacle toute l’année soit par leurs tiges, soit par leurs fleurs, soit par leur feuillage.

. Les espèces canadensis et suiceca sont d’excellents couvre-sol, plutôt sur des sols non-calcaires et dans des régions froides.

. Cornus mas et officinalis se font remarquer par de petites fleurs dont la couleur jaune est très attrayante à la fin de l’hiver.

. Cornouillers à bois : pour les plus connus, alba – sanguinea – sericea… De l’automne à l’hiver, les tiges prennent une coloration rouge à rouge orangé, le cultivar ‘Flaviramea’ est réputé pour ses tiges jaune vif.

. Cornouillers à fleurs : pour les plus connus, capitata – florida – kousa – nuttallii…

. Cornus controversa est particulièrement apprécié pour sa structure ornementale, mais il nécessite de la place, c’est pourquoi, dans les petits jardins, on lui préfère parfois l’espèce alternifolia.

. En France, seul le cornouiller soyeux, Cornus sericea, peut se révéler invasif par ses drageons, d’ailleurs, un de ses noms populaires, est cornouiller stolonifère ; dans d’autres régions, c’est l’espèce capitata qui devient invasif.

Anecdotes

– Symboles

Dans le langage des fleurs, les cornouillers sont considérés comme un symbole de bonne santé, de guérison, et de résilience.

L’espèce mas symbolise la durée et la prudence.

Les cornouillers, dont les tiges deviennent rouges avec le temps, sont associés au sang ; en Europe, pour certains, ce symbole était lié à la guerre, alors qu’en Asie, il représentait la vie. Dans la mythologie celtique, l’espèce sanguinea était associée à la Femme, elle représentait le cœur et le sang de la fée Morgane.

Aux USA, ce serait un symbole de réconfort et d’espoir.

L’espèce canariensis représente la résilience et la persévérance.

Dans plusieurs régions asiatiques, l’espèce officinalis est symbole de vie et de longévité.

Au Japon :

. L’espèce controversa représente l’esprit de maturité et la durabilité.

. L’espèce florida est un symbole d’amitié réciproque ; en effet, le Japon et la capitale Washington D.C. s’offrirent des cadeaux : en 1909, le botaniste japonais Jokichi Takamine, avec l’aide du maire de Tokyo, offre 2 000 cerisiers à fleurs (sakura) aux USA, particulièrement pour faire plaisir à la Première Dame d’Amérique de l’époque qui souhaitait faire connaître ces jolis arbres à son pays, mais ces arbres se révélèrent infestés, et furent détruits ; Takamine ne s’avoua pas vaincu, et en mars 1912, toujours avec l’aide du maire de Tokyo, il offre 6 000 cerisiers dont 3 000 à la ville de Washington D.C. afin de souder l’amitié entre les deux pays ; certains avancent que ce serait pour remercier les Américains dans leur intervention lors de la cessation de la guerre russo-japonaise. En retour, les Américains offrent 40 cornouillers de l’espèce florida en 1915. Des timbres représentant ces deux arbres ont été créés afin de commémorer cette relation.

Depuis 1935, la floraison de ces cerisiers plantés autour du Tidal Basin à Washington D.C. est fêtée chaque mois de mars (National Cherry Blossom Festival) ; il ne resterait qu’une centaine de cerisiers ce qui est, toutefois, un exploit au vu de la durée de vie moyenne de 70 ans de ces arbres.

– Emblèmes

. Cornus nuttallii est l’emblème floral, depuis 1956, de la Colombie-Britannique au Canada d’où il est originaire.

. Cornus florida est l’arbre officiel du Missouri et de Virginie, sa fleur est l’emblème de la Caroline du Nord depuis 1941.

– Légendes

Certains pensent que le cheval de Troie était en bois de cornouiller, d’autres en platane.

Le javelot planté par Romulus sur le Mont Palatin pour délimiter la ville de Rome aurait été en bois de Cornus mas. D’après la légende, il prit racines, et 700 ans plus tard était toujours vivant !

L’arc d’Ulysse, dont il était le seul à arriver à le tendre, aurait été en bois de cornouiller mâle.

Dans la mythologie grecque, il est d’ailleurs souvent cité.

– Au Japon des chansons sont dédiées au cornouiller.

– Art

Dans l’Est de la France, l’espèce mas est particulièrement bien représentée, et autrefois, les amateurs d’art aimaient le mettre à l’honneur, pour exemple, la cristallerie Daum et ses vases décorés de fruits et de feuilles de cette espèce, que la galerie Tourbillon propose.

Mise à jour octobre 2025.